建築施工管理技士への道

建築現場で生きていくためには、必ず必要なものの一つが、

建築施工管理技士の資格。

今まさに、負けられない日々が始まりました(笑)

なぜ、建築施工管理技士の資格が必要なのか?

建築業の許可

建設工事の仕事をするには、原則として、建設業の許可を受けなければなりません。建築業の許可を受けるためには、次の5要件を満たす必要があります。

①専任技術者の在籍

②経営業務を兼務する管理責任者の在籍

③一定の財産要件と実績

④業務の履行性

⑤欠格要件に非該当

④業務の履行性、⑤欠格要件に非該当は、真っ当にお仕事していれば問題ありません。③一定の財産要件と実績は、自己資本500万円以上か、これに相当する資金調達能力が必要ですが、頑張ればなんとかなりそうです。

問題は、①専任技術者の在籍、②経営業務を兼務する管理責任者の在籍。

①専任技術者は、国家資格に合格することが近道で、その資格が建築施工管理技士になります。

②経営業務を兼務する管理責任者は、建設業に関して5年以上の経営経験が必要ですので、創業4年目の私たちは、もう少し待つ必要があります。

とにもかくにも、今できることは、建築施工管理技士になることのようです。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。私たちの様な、建築の一部分を行う建設工事では、工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事が該当します。でも私たちの場合、250㎡を超えるちょっとした工事でも該当してしまうんです。建築業許可をもたないままだと、ホントに大変!お客様にもご迷惑をおかけしてしまいます。建築系ベンチャーな私たちにとって、建築業許可の取得はまさに死活問題になるんです。

建築施工管理技術検定

建築施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験です。

自らが施工を行う職人の技術を認定するのではなく、設計から実際の施工に至るまでの一連を管理監督する技術者が対象になります。資格の性質上、実務経験を有することが不可欠で、私の様な大学の指定学科以外を卒業した者は、1年6か月以上の実務経験が必要になります。

とりあえず弊社の様な下請け企業は、営業所に置かれる専任技術者及び工事現場に置かれる主任技術者の資格を満たす者がいればいいので、まずは2級建築施工管理技士を目指すことになりそうです。

2級建築施工管理技士検定

受験要件となる実務経験は一般的に、大学の指定学科を卒業した場合は1年以上の実務経験が、大学の指定学科以外を卒業した場合は1年6か月以上の実務経験が必要になります。

第一次検定では、建築学、施工管理法(基礎的な知識+能力)、法規をマークシート形式を基本として回答します。

第二次検定では、建築、躯体、仕上げのいずれかを選択し、私の受検する仕上げでは仕上げ施工管理法(主任技術者としての知識+応用能力)を記述形式を基本として回答します。

なお、上記の受験資格は令和5年度時のものになります。令和6年度以降、受検資格が変わっていますので、ご注意ください。

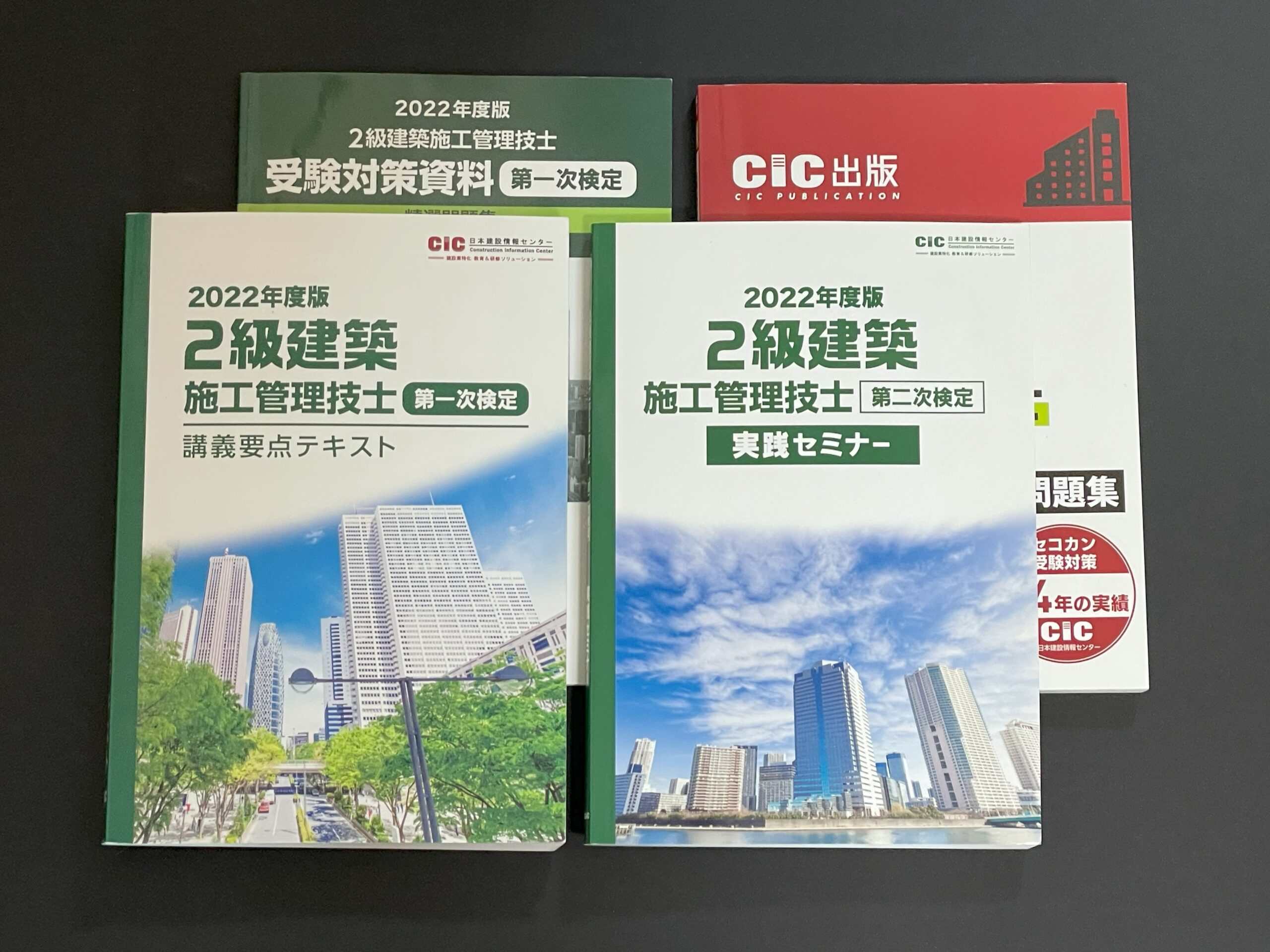

通信教育で勉強開始!

一人でテキスト学習するのが苦手な根性無しの私。

やはりWEBでも良いので、ちゃんと講習を受講したいと考えて申し込みました。

『CIC日本建設情報センター様の建築施工管理技士2級(一次・二次) 対策講座 』

自分の自由な時間で受講できて、中身もわかりやすいので、良かったです。

まずは一次試験対策から。

なんとなくの印象ですが、基本暗記作業に集中する感じですね。所謂、才能とか適正とかはあまり関係ない感じで、暗記作業をひたすら努力すれば何とでもなる感じでした。

ただ、そこは根性のない私。とりあえず60点取れば合格なので、まずは過去の出題傾向をチェック。去年出題された範囲と過去に出題された気配がない範囲は対象外にして、さらっとテキストに目を通してから、問題集を繰り返して説いてみました。すると解答パターンというか、回答者へのひっかけ方が案外ワンパターンであることに気付けます。あとはそのパターンをしっかり記憶していくことにしました。

なんというか最後の方は、攻略法を覚えておいて粛々と対応する感じで、ゲーム感覚だったような気がします(笑)

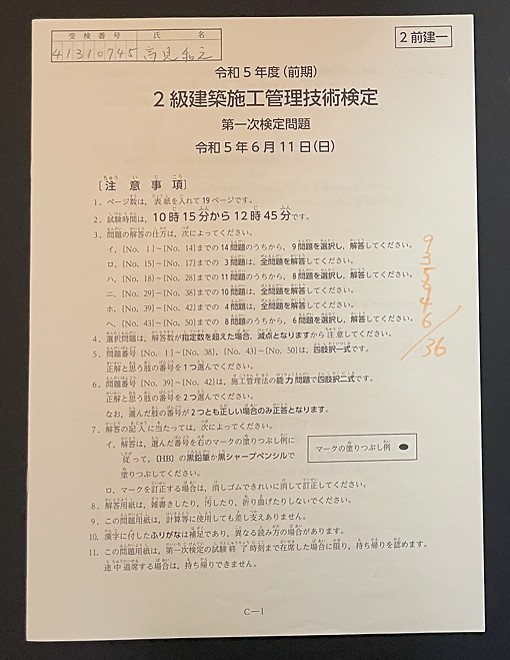

まずは一次試験に挑戦!

一次試験は、6月と11月で2回チャレンジできます。ただ11月は同時に二次試験も受けないといけないので、まずは腕試しと、6月の一次試験に挑戦してみました。

出題は50問もありますが、全て解答する必要はなく、必須問題22問と選択問題18問の合計40問で60%、すなわち24問を2時間半で正解すれば合格です。

運が良いのか、作戦が良かったのか、絞り込んで覚えた攻略法が功を奏して、36問正解できました!

これで無事に一次試験を突破です(笑)

次はいよいよ二次対策!

二次試験でも出題範囲に差異はない感じですが、丸暗記では対応しにくいくせ者な設問が二つあります。

一つ目が、問題1:施工経験記述

ここでは、2級建築施工管理技士として必要な実務経験を有しているかを、論文記述により判定するそうで、出題が予想されるテーマについて、日頃の自分の仕事内容で記述できるように練習する必要があります。

扱われるテーマは、品質管理、工程管理、施工計画の3種。ちなみに私が受験した時は工程管理が問われました。前年度では品質管理が問われたようなので、多分工程管理か施工計画の2択かなぁと予想していましたが、この設問は絶対落とせない箇所。油断せずに3テーマとも事前に怪盗を作成し、添削指導を受けておきました。

二つ目が、問題3:工程管理

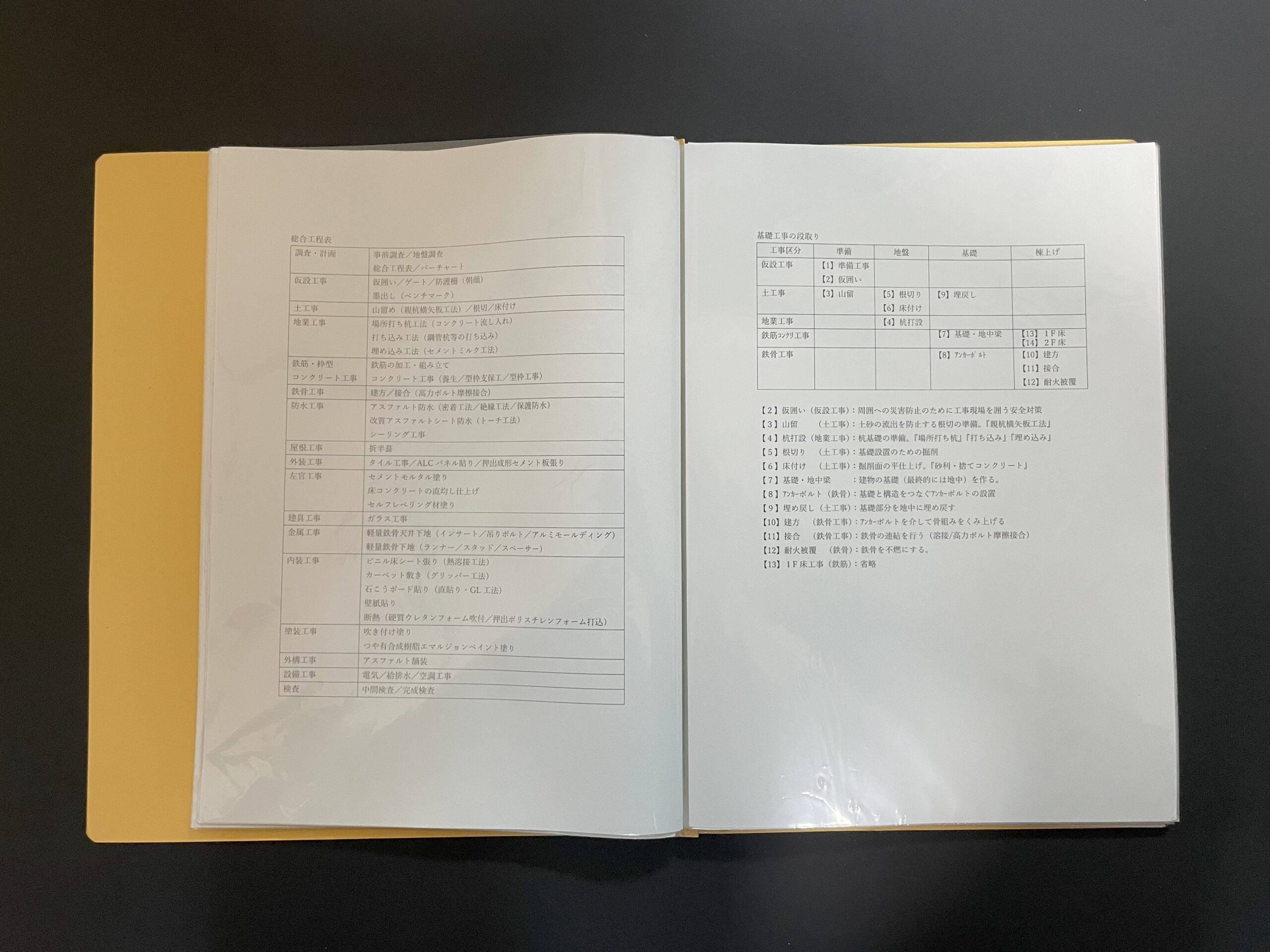

近年はバーチャート工程表の判読問題となっていて、全体的な工事の流れや工事相互の前後関係を把握しておくことが必要になります。

内装仕上げが主戦場の私。基礎工事関係の現場をマジマジと目撃することがありませんので、基礎部分の工事の流れや前後関係が肌感では理解できておりません(汗)

テキストでも工事の流れや前後関係が一覧で分かる部分がなかったので、ここは自前で作成しました。

案外役に立ったのはYouTubeにある中古物件のDIY動画。一度壁や床を壊して作り直してくれるので、基礎部分の工事については結構ためになりました(笑)

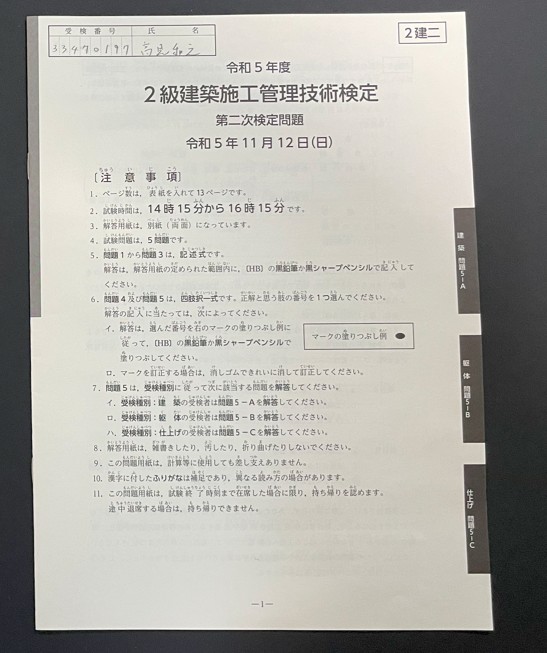

二次試験に挑戦!

一次試験はすでに合格している私。

11月に実施される二次試験はゆっくりと出陣し14時に入室する余裕のスケジュールです。一次試験で燃え尽きそうな連続受験ではない恩恵を満喫(笑)

問題1は施工経験の記述問題。練習してきた内容をそのまま忠実に記述していきます。最初に工事概要を記述するのですが、覚えるのに一番苦労したのは工事現場の住所であったことはご愛敬(暗記は苦手です。)

問題2は施工用語でこちらも記述問題。専門用語の説明を記述するのですが、漢字を間違えないようにともかく簡単な言葉で説明していくのが攻略の糸口です。

問題3は工程管理。予想通りバーチャート工程表の判読問題が出てきました。私にとってコレが一番の難関で、合否を分ける分水嶺とみていましたので、充分時間をかけれるように後回し。練習してきた攻略法に従って、慎重に解答しました。

問題4の法規と問題5の施工技術(私は仕上げで受験)は四肢択一式問題。これはもう、一次試験と同じ感覚で回答していきます。

こうして、私の負けられない闘いが、ともかく終戦したのでした(笑)

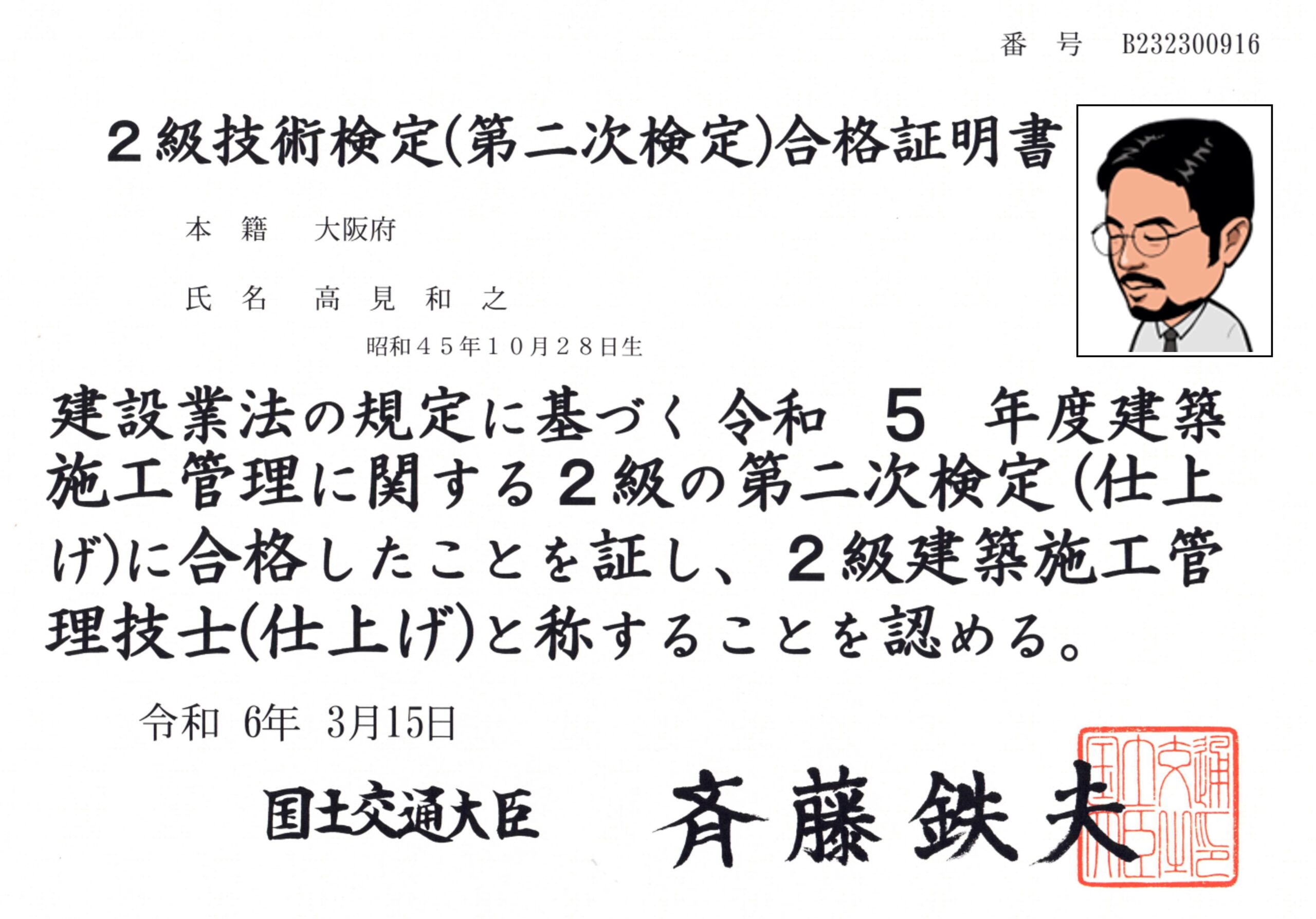

無事に合格。そして・・・

手ごたえは悪くなかったのですが、とりあえず自己採点は行なわず、果報を寝て待ってみました。

そして無事に合格!

これで主任技術者を堂々と名乗れるようになりました。弊社が建築業の許可申請を行いためには、あとは時が過ぎるのを待つばかり。2021年5月創業の弊社ですから、2026年5月になるまでは待ちの一手ですね。

でも、何もせずに待つだけなのもつまらないので、勢いがついたところで、1級建築施工管理技士についての興味が出てまいりました。

挑戦してみようかな?

施工管理実務で必要そうな資格

施工管理の実務を行うためには、危険と隣り合わせな当然工事現場に立ち入る必要があります。すると施工管理技士の資格を持っているだけでは仕事になりません。実際に作業される職人の方々と同じように、いや彼ら以上に作業に関する安全衛生の勉強もし、資格を取っておく必要があります。そんな安全衛生に関する資格も取得も進めています。

こちらでは取得した資格について、ご紹介いたします。

安全衛生に関する資格

職長・安全衛生責任者教育

たまに、一つの現場で2社から職人さんを手配して頂き、分担して作業して頂くことがあります。そんな時は私が、主任技術者(建築施工管理技士)の役目だけでなく、職長や安全衛生責任者を務めることがあります。

職長は、作業員のリーダーとして、メンバーへの作業の段取り説明、労働災害防止のための安全管理などを行います。

安全衛生責任者は、事業主の代理として統括安全衛生責任者からの連絡に関する管理や下請けへの連絡・調整を行います。

安全衛生推進者講習

安全衛生推進者は、ともに働く労働者の安全や健康確保に関する業務を担当します。常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、建設業も例外ではなく、安全衛生推進者を1名選任しなければなりません。

施工管理する上では、頑張ってもらえる作業者の安全衛生にも気を付けたいものです。

熱中症予防管理者

暑さ対策が主力事業の一つになっている私たち。ということは作業現場は猛暑であることも多いので、作業者の熱中症への懸念には常に注意を払っています。”知ったかぶる”ことなく、きちんと理解しておくことも管理者の重要な使命と考えます。

高所作業に関する資格

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

「高さが2m以上の作業床、手すりや囲い等を設けることが困難な場所でフルハーネス型安全帯を使用して行う作業(ロープ高所を除く)などの業務」を行う作業者は、特別教育を受講することが義務付けられています。

管理は作業か?と問われる方もおられるかもしれませんが、作業者から質問されたときに現場まで見に行きますので、もちろん特別教育を受けました。

足場組立等作業特別教育

足場の組立て作業は、転落や物の落下による事故が発生する可能性があります。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、足場の組立て等の業務に係る特別教育が必要です。

私たちは原則として足場を組み立てたり解体したりすることはありませんが、作業の都合上、どうしても足場を触らなければならないケースがありますので、特別教育を受けました。

高所作業車運転(10m未満)特別教育

高所作業では、必ずしも足場が組み立てられているわけではありません。高所作業車を利用して作業する場合もあります。施工管理(現場での品質管理)でも高所作業を利用します。

作業床の高さが10m未満の高所作業車を操作するには、高所作業車運転特別教育を修了することが義務付けられていますので、特別教育を受けました。

なお10m以上上昇する高所作業車は特別教育ではなく、技能講習が必要です。近日中に受講しようと考えています。

危険物の取扱に関する資格

有期溶剤作業主任者技能講習

アルコールやベンゼン、ガソリンなど、有機溶剤は誤った使い方をすると、有毒ガスが出て中毒を起こしたりしかねません。そのため大量に有機溶剤を取り扱う場合には、「有機溶剤作業主任者」の資格が必要になります。

私たちは塗装業務を事業としていませんので、現場作業においてはそれほど重要な資格ではありませんが、弊社では実験室も併設していますので、講習を受けています。

甲種危険物取扱責任者

危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会うために必要となる、消防法に基づく日本の国家資格です。本質的には労働者の安全を守るというよりは、作業や保管時に災害を起こさない、あるいは被災時に迅速に対応するための知識が主となります。

弊社では危険物を用いた作業はもちろん、指定数量以上の危険物の保管もしていないので現状不要な資格ではあるんですが、エタノールも危険物に該当するって知ってました?

毒物劇物取扱責任者

薬事法の適用を受けない塗料などの毒性の強い化学薬品(毒物・劇物)の取り扱い業務を行う場合、毒物劇物取扱責任者を置くことが法律で定められています。都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格すれば資格が取得できます。

弊社では現状、取り扱う計画はありませんが、厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した私は試験が免除されていますので、こちらの資格も持っていることになります。

電気工事に関する資格

2種電気工事士(勉強中)

600ボルト以下で受電する一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができる国家資格で、一般的な住宅や小規模のお店、事業所などの施設にて屋内配線工事・外線の配線工事などの「建築電気工事」が可能となります。

本業では必要としない資格ですが、最近では実際の節電効果を実測してほしいとのお声を頂くようになり、測定機器(電力計)が取付られるようになるために、現在勉強中です。

低圧電気取扱業務特別教育(取得予定)

低圧電気を取り扱う作業には、感電や電気火災の発生など非常に高いリスクが伴います。こうした危険が伴う環境下で働く労働者の安全を確保するための特別教育で、電気工事士の資格を保有している場合でも、特別教育を修了することが必要です。

こちらも本業では必要としない資格のはずなんですが、元受様に『現場でコンセントを使用したければ取得するように』と言われてしまいました。ホントに必要?(笑)

労働災害関係の加入

一括有期事業労災保険の加入

建設業の労災保険は、一般的な労災保険とは異なり、その建設工事の元請業者が加入する労災保険により、その元請業者の労働者はもちろん、下請業者の労働者の労働災害についても補償します。

私たちが直接工事を受注するケースは決して多くないのですが、それでもご協力いただいている職人さんのために、一括有期事業として労災保険に加入しています。

労災保険の特別加入

労災保険は雇用関係にある人のためのもので、会社の社長や役員、一人親方などの個人事業主は労災保険が適応されません。つまり私は、職人さんと一緒に作業現場に出入りするにも関わらず適応されないことになります。

そこで私自身は、東京土建の特別加入制度を利用しています。

1級建築施工管理技士検定

第一次検定だけなら、19歳以上であれば誰でも受験可能。建築学、施工管理法、法規をマークシート形式を基本として回答します。

合格すれば「技士補」の称号を取得でき、主任技術者の資格(2級施工管理技士等)との組み合わせで監理技術者の補佐となることができます。また、一度合格すれば第一次検定が無期限免除となるので、以降は第二次検定から受験することが可能です。

第二次検定は、第一次試験が合格していれば、2級 第二次検定合格後(または1級第一次検定合格後)実務経験5年以上で受験可能です。

出題範囲・形式は2級検と大差ありませんが、こちらの第二次検定では2級とは異なり、受験種の区別がありません。

まずは出題傾向の確認!

1級建築施工管理技士の資格を取得すると「監理技術者」になれますが、下請けに大きな仕事を発注することがない私のとっては無用の長物。無理して取得する必要はないのですが、折角なのでいろいろと調べてみました。

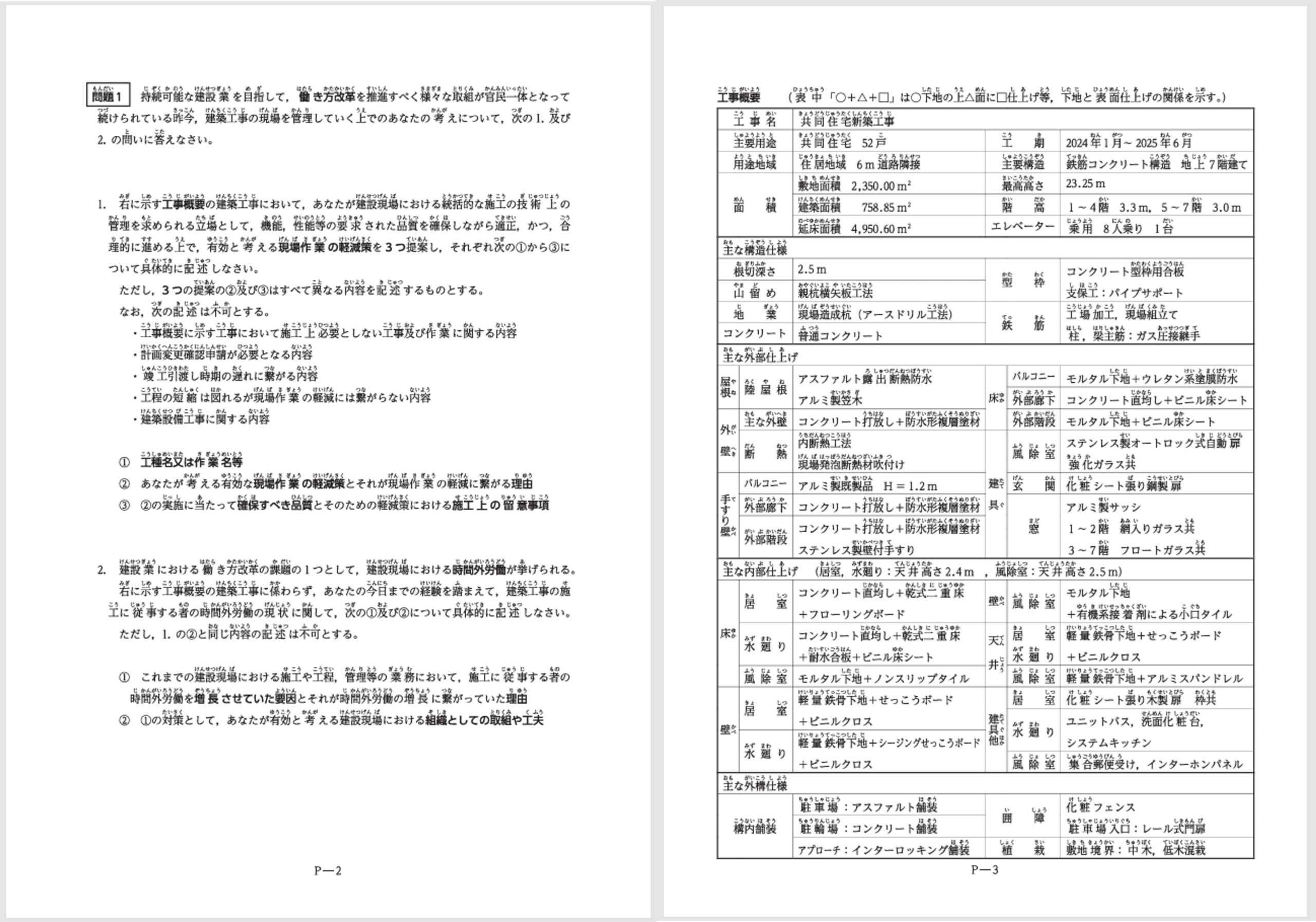

2級検定での経験を鑑みると、確認すべきは第二次検定の問題1:施工経験の記述問題。こればかりは勉強だけでどうにかなるものではありません。

どれどれ?

通信教育サイトで簡単に調べてみると、テーマは「品質管理」「施工の合理化」「建設副産物対策」の3択っぽい。

私の分野では「副産物対策(≒リサイクル対策)」はちょっと難しいので、この問題がでた翌年の二次試験に挑戦すればいけるかな?等と甘い見通しを立てながら、令和6年の過去問を見てみると・・・

働き方改革?

設問1は自分の現場ではなく、右表の工事概要の建築工事で、現場作業の軽減策を 3つ提案?

しかも工事概要が超複雑(‘◇’)ゞ

・・・・ちょっとこれは充分な対策が必要で、とても苦労しそうです。

どのみち、二次検定は令和11年度まで受験できないので、面倒そうなことは後回し。一次検定だけどうするか考えることにしました。