建築設計士への道

建築現場で生きていて、きっとみんなが憧れるものの一つが、

建築設計士の資格。

ただ専門学部を卒業していないとスタートラインにも立てません。

まさかこの年になっての新しい挑戦の始まりです(笑)

建築士試験を受けるために必要なこと

建築士の受験資格

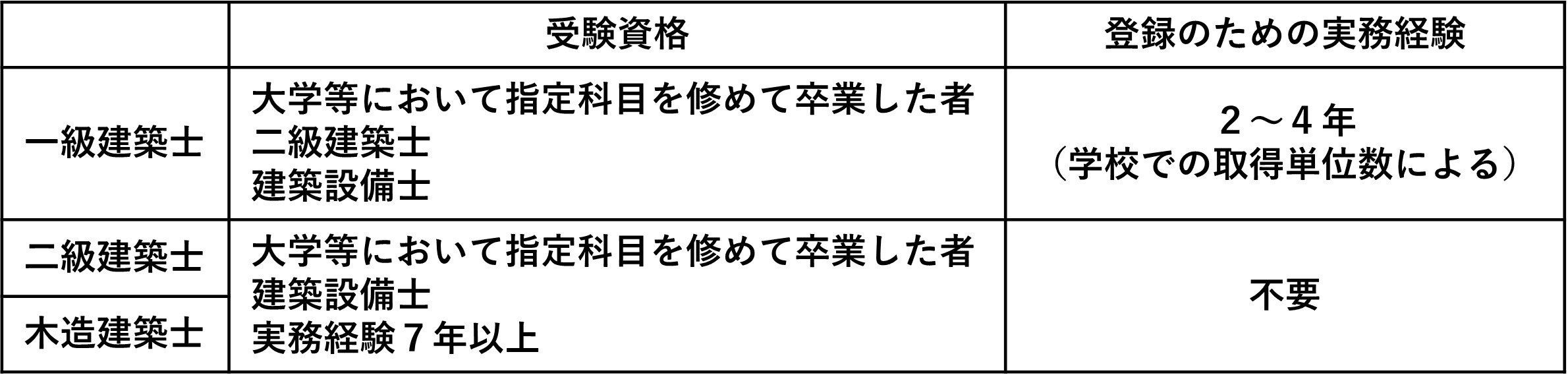

建築士の資格は、一級、二級、木造と3種類ありますが、もちろん誰でも受験できるわけではありません。大学や専門学校等で指定科目を修めて卒業するのが一般的です。

ただ二級建築士であれば、実務経験が7年以上あれば学歴がなくても受験できそうですが、これまで設計の実務経験など皆無な私にはこの選択肢はありません。

そんな一般人な私が建築士になるためには、まずは建築系の学校に行って卒業することが、その第一歩になりそうです。

ちなみに一級建築士になるためには、試験に合格するだけでは足りず、実務経験が2~4年必要になります。実務経験の数え方(認められる範囲)が広がったので、もしかしたら私でも満たせるかもしれませんが、やはりまずは二級建築士から目指すことになりそうです。

それぞれの建築士資格でできること

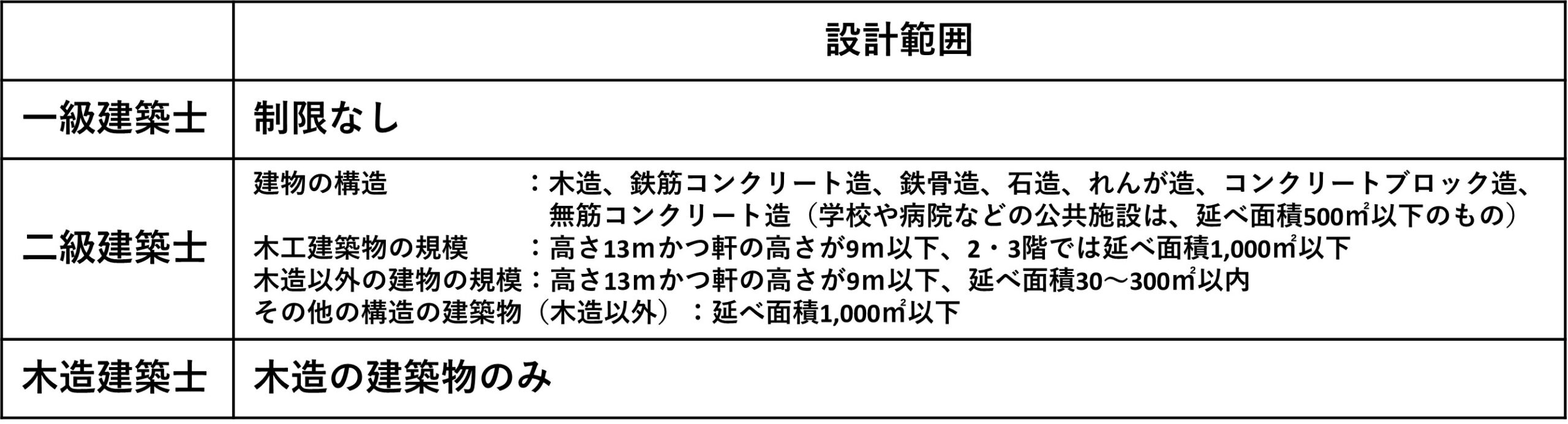

ちなみに、それぞれの仕事で設計できる範囲を調べてみました。

木造建築士はわかりやすく木造建築に限定されるみたいですが、一級建築士と二級建築士の仕事内容の違いは、設計できる物件の規模と構造に制限があるかないかだけの様で、実際の業務内容はあまり差がなく、業務の流れは概ね同じ様です。

今さら大規模建築の設計を目指そうなどとは考えていない私にとって、どうやら二級建築士の資格で充分目標に到達しそうです。

ということで、『建築設計士への道』では、二級建築士の資格取得を目指して、

① 建築系の大学・専門学校を卒業する

② 資格試験に合格する

2STEPの挑戦になりそうです。

まずは学校に入学しよう!

学校での学び方

一口に建築系大学・専門学校の卒業を目指すと言っても、選択肢は三つあります。

第一の選択肢は平日にきちんと通学すること。メリットはきちんと勉強できそうで実力は一番つきそうですし、スケジュールが決まっているので、挫けがちな私でも最後まで完走できそうです。・・・ただ、仕事との両立は難しいかな。

第二の選択肢は平日夜間・土日祝の日中に通学すること。いわゆる夜学という選択肢ですね。最大のメリットは通学でありながら仕事との両立も可能である点。私自身、ビジネススクールはこれで通いましたので、馴染みもあります。・・・ただ、私の経験で言えば、通学日の前日は課題をこなすのに徹夜になることは多かったんですよね。特に金曜日。30代ならこなせた強行軍も、今の私では途中で息切れしそうです(笑)

第三の選択肢は通信制。といってもいくつかの授業ではスクーリングがありますので、完全に通わなくていいわけではないことが一般的ですが、それでもWEBやテキスト中心の授業になりますので、空き時間を使えます。出張も多い私。移動中や宿泊先でも勉強できそうなのは最適です。・・・ただ、近くに励まし合える学友がいるわけでもないので、『挫けぬ心』が必要です。子供の頃、学研教材が続けられなかった私にできるのか?(笑)

近畿大学建築学部(オンライン学士プログラム)

どうしようか、結構いろいろと悩みました。

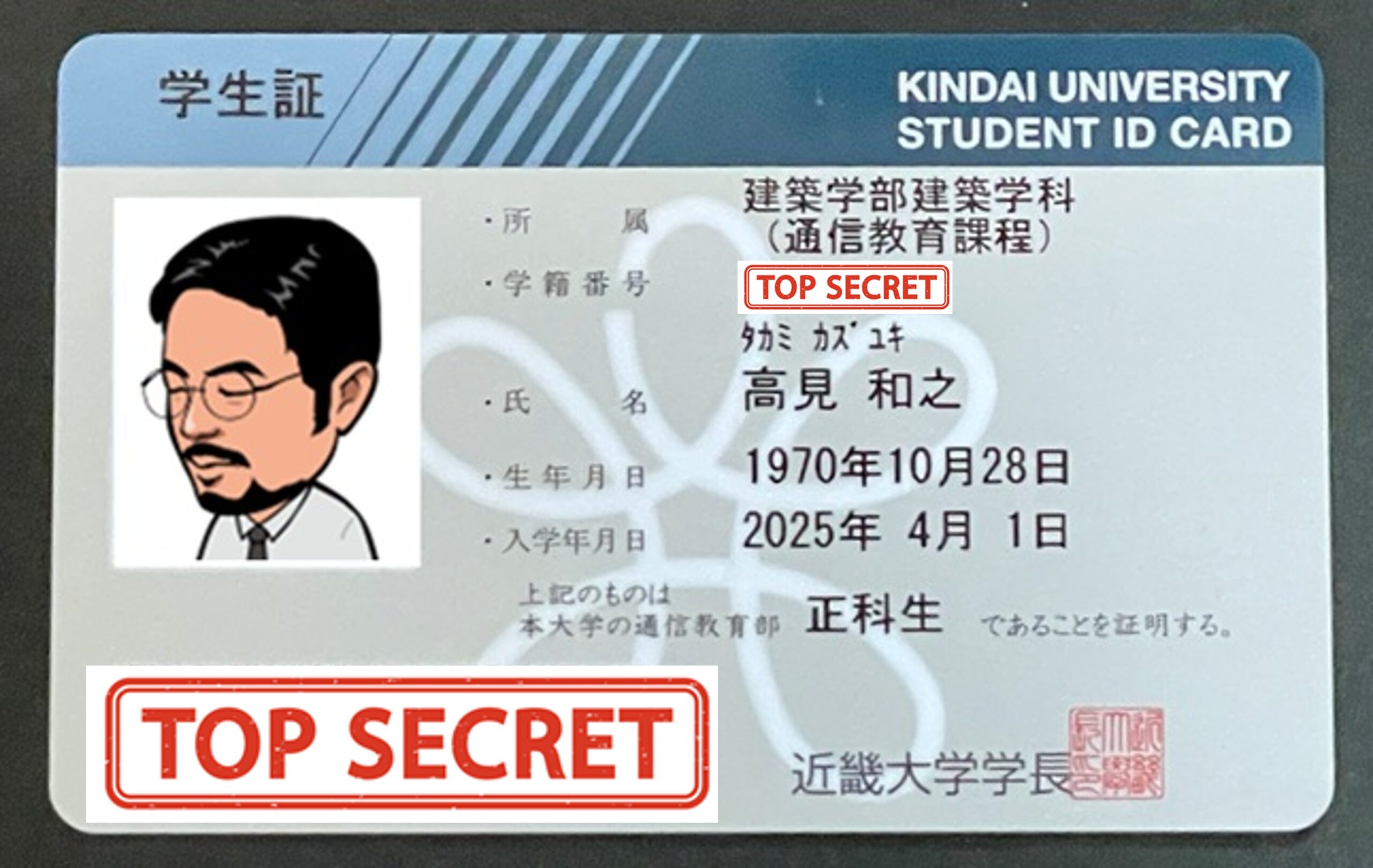

まず平日昼間の通学は仕事との兼務が難しいので選択肢には入りません。夜学にするか、通信にするか。専門学校にするか、大学にするか。結局、唯一「学士(建築学)」が取得できる通信制大学であること、スクーリングも対面/WEBから選択できることから決めました。

近畿大学建築学部(オンライン学士プログラム)

一応大卒の私。大学入学と言っても3年生からの編入学が可能だったので、通学期間は最短2年。専門学校に通うのと年数は変わりません。もしかしたら卒業課題があるあたりは違うのかな?いずれにしても、せっかく2年間頑張るなら、建築学の学位もとってしまおうと欲を出してみました。

で、学費も案外安く、専門学校並み、いやもしかしたら専門学校よりも安いかも?といった感じなので、家計的にも優しそうです(笑)

あとは、最後まで続ける『挫けぬ心』を維持できるかどうか。ダンジョンにもぐっても入手できなさそうなので(わかる人います?)、続けられる理由を作ろうと思いました。

すなわち!

こちらで途中経過を報告していこうと思います。更新が止まったら・・・挫けてしまったということで、叱咤激励してください。

・・・ということで、2025年4月1日から、近畿大学生になりました。

大学3年生の1年間

まずは建築の基礎を学ぶ1年間。CAD演習もしないとね!

総合科目(一般教養)や外国語科目が免除される3年次編入の場合、初年度は、専門科目(テキスト授業)を12科目、同オンデマンド授業やスクーリングを4科目受講して、建築士に必要な基礎知識の習得と単位取得を目指します。

必達目標は32単位なんですが、何気に受講科目を少し増やし、21科目・42単位分でエントリーしてみました。

これから、1科目終わらせるたびに、感想などをまとめていきたいと思います。

福祉住居論

まずは、親しみやすそうなこの教科書から。

なんせ親しくさせて頂いている知り合いに福祉サービスを受けておられる方がいることと、主任ケアマネさんとも知己がある関係から、わからないことは聞きやすいかな?と思いまして。

そして何よりもWEB授業タイプなので、根気や根性に乏しい私には取り組みやすい(笑)

この教科書では、高齢者や障害を持った方々が自分らしく快適な生活をおくることができる住まいについて、以下の三つの理解を得ることができます。

(1)高齢者や障害者の身体や精神についての理解

(2)高齢者や障害者に関連する制度の理解

(3)住環境整備や福祉用具のあり方に関する理解

またこれらを学ぶために、以下の3項目を学習します。

① 高齢者や障害者を取り巻く環境

② 高齢者や障害者を支援する制度

③ 建築的側面(住環境)からの取り組み

ご興味がある方は、勉強メモをご参考ください。(*’ω’*)

構造力学1・構造力学2

次は、元理系としては、得意でなければならないこの教科。でも私の専門は化学だったんですよね、なんて言い訳しつつ、挑戦しました。またこちらもWEB授業タイプなので、根気や根性に乏しい私には、やっぱり取り組みやすい(笑)

そして試験の結果、ヤマが当たった構造力学1は高得点、ヤマが外れた構造力学2はギリギリ合格という結果になりました。構造力学2はいっそ、不合格再試験の方が良かった(笑)

この教科書では、構造体の安全性を計算することを目的とします。簡単に言えば、構造体が座屈しないかどうかを判断することになります。座屈するか否かは、構造物の断面に発生する応力が構造材の許容応力を超えないかどうかを計算で求めることになりますが、非常に繁雑な計算を必要とします。

ここでは、この計算を行うために、

①構造体の断面に発生する応力を”断面積を無視して”計算する(第1回~第13回)

②構造体の断面積に関する情報を計算する(第14回~第15回)

③応力と断面の関係の基本”フックの法則”を整理する(第16回)

④構造体の断面に発生する応力を”断面積を考慮して”計算する(第17回~)

と学習していきます。

ご興味がある方は、勉強メモをご参考ください。(*’ω’*)

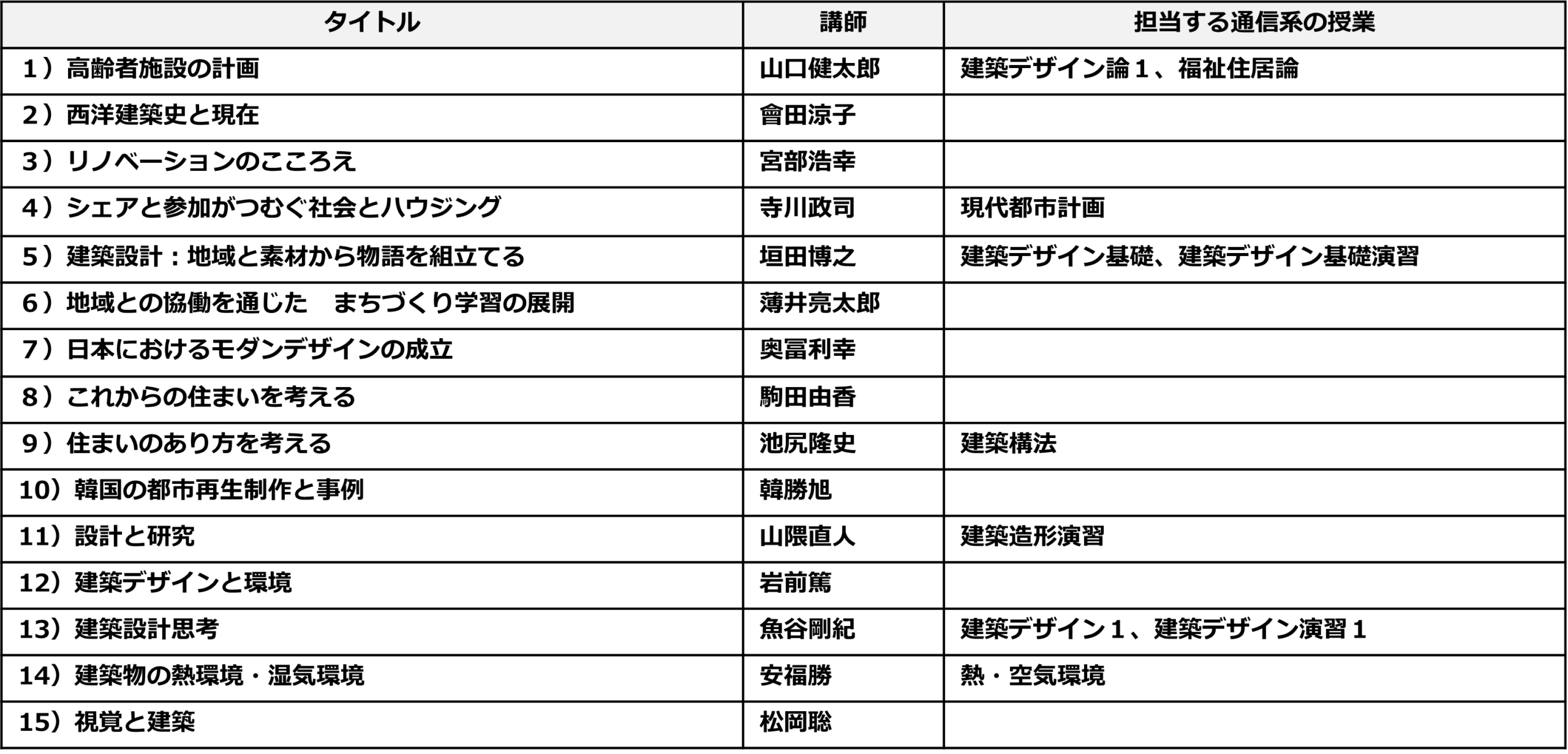

建築デザイン論1

次は、この授業。各回毎に異なる先生が鞭を取るということで、この学科の先生方をよく知るきっかけになるかと思い受講してみました。そしてやはりWEB授業(笑)

古代より建築には用、強、美が必要であると言われています。建築学における『デザイン』とは、外観上の美しさだけではなく、強さや機能性を含めた広義のデザインを指しています。そこでこの授業では、最先端のフィールドで活躍する専門家が、各分野における建築のデザインについて各論を論じています。

建築デザイン基礎・基礎演習

初めてのスクーリングです。ただ通う先は大阪ではなく、市ヶ谷。でも、いろんな道具を持っていかないといけないので、フウフウ言いながら土日通ってまいりました。

この授業では、有名な(かつ簡単な)建物の図面を模写しながら図面の書き方の基礎を学び、同時に平面図や立面図を利用して建物の模型を作成します。と言ってもスクーリング授業ではそれぞれ、その入口を学ぶだけで、完成は自宅学習。深夜作業が続いて、なかなか大変な、でも案外楽しめた授業でした。

なんとなく建築家っぽい?(笑)

CAD演習1

AutoCADを使った2D・CADの演習になります。

CADと言えば、PCで設計や製図をするシステムであり、先の演習で体感した手書きの図面作成が大変だった記憶が鮮明な今は、正確に処理できること、編集が容易であること等、利点が良く理解できます。

ただ一般的に、10年程度の学習期間で技術修得が必要らしく、身につくのか結構不安です(笑)

なお、元々CADは、機械用、建築用、建築設備用、土木用、電気回路用、基板用、半導体分野用(TCAD)、熱解析用、電磁波解析用、服飾デザイン用など様々あるようですが、今回はもちろん建築用です。

幸いWEB講習が丁寧でわかりやすかったこともあって、特に大きなつまずきもなく完走できましたが、3日間で集中して頑張ったためか、翌日右肩が上がりません(-_-;)。

ずっと右手のマウスばかり使っていたこと、慣れない作業のため無駄に力が入っていたことが原因かと。これは確かに、慣れる(右腕が鍛えられる)のに時間がかかりそうです。(-_-;)

建築計画総論

現在、鋭意勉強中です!

住宅計画

現在、鋭意勉強中です!